化学療法室

当科の特徴・特色

昨今、医療技術の向上と患者さんのQOLの観点から、抗がん薬の点滴治療は、入院治療から外来治療で行うことが可能となり、外来化学療法の件数が増加しています。当院でも、患者さんの全身状態や治療内容によっては入院での治療を行うこともありますが、外来治療が可能な患者さんには、診療科と化学療法室間で連携を図りながら、積極的に外来化学療法を実施しています。

化学療法室を利用している診療科は、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、消化器外科、乳腺外科、婦人科、泌尿器科、リウマチ科、皮膚科になります。ベッド数は現在7床と小規模ですが、外来化学療法を希望する患者さんも増えており、今後増々施設を充実させる予定です。

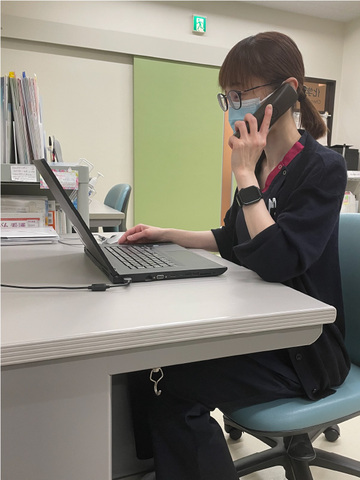

化学療法室では、治療前・中の看護ケアに加えて、治療後も看護師が電話による患者さんへの体調確認を状況に応じて行っています。副作用の早期発見・早期対応だけではなく、患者さんが不安に思っていること、副作用の対策に困っていることへの指導やアドバイスを行うなど、安心・安全に外来での治療が継続できるようにサポートを行っています。これからも外来での治療を継続される患者さんやご家族に対し、多職種が力を合わせて質の高い医療・看護を提供していきます。

病理診断科

当科の特徴・特色

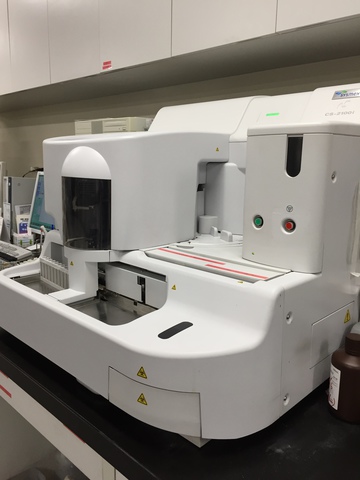

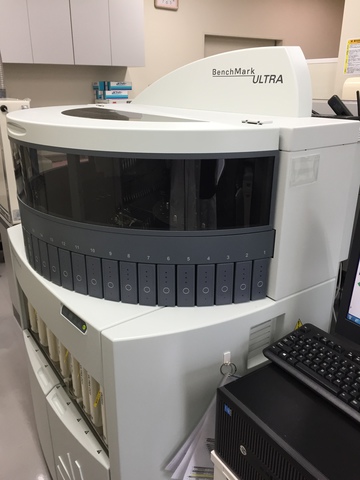

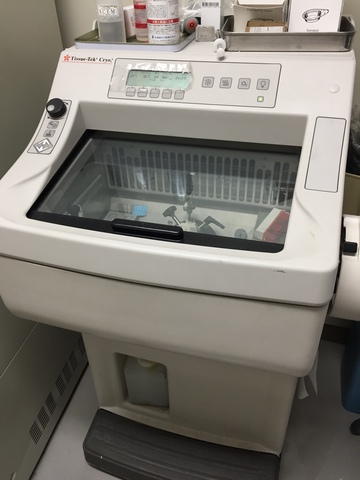

がんを含めた腫瘍に含まれている蛋白質の種類や分布を調べる免疫組織化学法と呼ばれる技術は、近年の病理診断および治療薬の適応の決定に必須になっています。なぜなら、発現する種々の蛋白のパターンによって規定される疾患が増加していることに加えて、特定の分子標的治療薬の適応の決定に不可欠となっているからです。当院では、自動免疫染色装置を導入しており、迅速な評価が可能です。また、多数の一時抗体を取り揃えており、悪性中皮腫、非上皮性腫瘍、悪性リンパ腫の診断にも対応しています。また、難解症例は札幌医科大学病理および日本病理学会コンサルテーションシステムを通じて、諸臓器の専門家にコンサルトできる体制が整っています。

がんを含めた腫瘍に含まれている蛋白質の種類や分布を調べる免疫組織化学法と呼ばれる技術は、近年の病理診断および治療薬の適応の決定に必須になっています。なぜなら、発現する種々の蛋白のパターンによって規定される疾患が増加していることに加えて、特定の分子標的治療薬の適応の決定に不可欠となっているからです。当院では、自動免疫染色装置を導入しており、迅速な評価が可能です。また、多数の一時抗体を取り揃えており、悪性中皮腫、非上皮性腫瘍、悪性リンパ腫の診断にも対応しています。また、難解症例は札幌医科大学病理および日本病理学会コンサルテーションシステムを通じて、諸臓器の専門家にコンサルトできる体制が整っています。

診療内容

病気の適切な治療のためには、病気の正確な診断が不可欠です。病理診断科では、病気を持つ患者さんの体から採取された生検材料(例えば内科によって採取された大腸がん疑いの患者さんの大腸組織)を、肉眼あるいは顕微鏡で観察し、腫瘍の有無、良悪の判断、病気の進行の度合いを判定しています。実施する病理診断には、病理組織診、細胞診、術中迅速組織診、術中迅速細胞診、病理解剖があります。また、定期的な合同カンファレンス(外科、呼吸器外科、内科、呼吸器内科)を開催しており、具体的な治療方針の議論を含めて、効率的な病理診断情報を提供しています。

放射線科

当科の特徴・特色

放射線科画像診断医が直接患者さんに接する機会は少なく、画像診断医が何をしているのか、よくわからない方もいらっしゃることと思います。画像検査は身体の中の状態を調べることができ、病気の発見、診断そして治療のためには不可欠であり、現在の医療において大きな役割を担っています。各診療科の医師からの依頼をうけて、放射線検査技師、看護師、専任クラークの連携のもと、必要とされる画像検査を行い、その結果を解析して、診断するのが放射線科診断の仕事です。現在の医療の質を画像検査・診断が陰から支えています。

活動・業務内容について

当院で行われるさまざまな画像検査のうち、X線CT検査、MRI検査、核医学検査について、検査で得られた画像を専用のモニターで解析・診断(読影)しています。その結果を画像診断報告書として作成し、依頼した医師に報告しています。報告書は可能な限り速やかに作成し、診療に反映できるようにと心がけています。緊急性のあると判断された場合には主治医に直接連絡することもあります。近年、進歩の著しい画像検査に対応していくために、日々努力をしています。

感染防止対策部

特徴・特色

当部署はJR札幌病院の基本理念に基づき、医療を必要とする患者とその家族、理念を果たすべきスタッフを医療関連感染から守り、安全で質の高い医療の提供をすることを目的とし設置され、医療関連感染の制御と感染対策の管理の活動をしています。

感染防止対策室には医師(専任)、薬剤師(専任)、臨床検査技師(専任)、看護師(専従・感染管理認定看護師)の4職種が在籍し活動しています。

平成24年4月より感染防止対策加算2を取得し活動しています。

主な活動

感染管理プログラムの立案・運営を行い、感染対策委員会と連携し、感染管理および院内の感染防止対策に関する以下の活動をしています。

- 4職撞による1回/週の院内ラウンド

- 感染対策マニュアルの作成や改訂

- 発見動向の監視、院内情報提供(サーベイランス)

- 感染防止対策・管理に関する職員研修

- 感染防止対策に関するコンサルテーション

- 職員の健康管理(職業感染対策) 等

緩和ケア室

特徴・特色

2016年北海道がん診療連携指定病院の指定を受け、緩和ケア室を設置しました。

緩和ケア認定看護師が院内の緩和ケアに関する相談窓口となり、緩和ケア担当医師と連携し、院内で緩和ケア普及のため横断活動をしています。

緩和ケアとは、病を抱えた患者さんが「自分らしく」過ごせるように家族と共に地域で支えられ療養する場を決めていくことを支援するための第四の治療です。

当院は、急性期病院として「診断、手術・化学療法・放射線療法という治療選択、治療が身体に負担をかけてしまい対症療法が必要な時」の様々なつらさに応じ、患者さんと家族が生活を維持するため、多職種と協力様々な支援をしています。

当院に通い続けたい人には地域の支援者に、転院を希望時は転院先に、患者さんが大切にしたいことを、ご本人の了承を得て報告することで、継続的な緩和ケアを提供できるように努めています。

活動・業務内容について

活動は、緩和ケアチームが患者さんやご家族の希望を多職種で情報共有し、「その人らしさ」を大切にしたケア内容を検討・実施します。院内・院外の学習会に参加、院内の緩和ケアの質を向上するための研修会を開催し基本的な緩和ケアの質を向上するよう努めています。

業務内容は、がん相談支援・緩和ケア外来・緩和ケアチームを通じて面談し、「1.病気を理解できる2.治療方法を自分で選べる3.体や気持ちのつらさをやわらげる方法4.これまでの日常生活に少しでも近づけるような方法5.ご家族の不安をうかがい、患者さんの希望する生活をサポート」します。

患者サロン『虹色カフェ』では、参加費・事前予約は不要で、多職種からのテーマに応じたミニ講義を開催、日常生活に緩和ケアを取り入れることの必要性を啓蒙活動しています。また、入院中の気分転換の場、ハンドトリートメントによるリラクゼーションも好評ですので、ご家族の待ち時間にもご活用ください。

中央手術室

特徴・特色

当院では、外科・耳鼻科・整形外科・血管呼吸器外科・歯科口腔外科・婦人科・皮膚科・泌尿器科・眼科の計9科の診療科が手術を行っています。予定手術以外にも。夜間・休日の緊急手術に24時間365日対応しています。

内視鏡下手術に代表されるような低侵襲手術を行っており、患者さんの手術後の痛みの軽減や手術後の早期回復の促進に寄与しています。

また、2022年3月から外科、同年4月から泌尿器科において、手術支援ロボット「ダビィンチ」を導入しました。より精度の高い手術が可能となり、「手術中の出血を抑えられる」「機能を温存できる」「合併症のリスクが低い」など、患者さんの生活の質の向上や手術後の早期回復に、さらに貢献できるようになりました。

手術には、主に麻酔科医師・各診療科医師・手術室看護師・病棟看護師・外来看護師・臨床工学技士・放射線技師・薬剤師の多職種が協働し、それぞれの職種が専門的知識・技術をもって、安全な手術医療を実践しています。患者さんに安心して手術を受けていただけるように、各職種がコミュニケーションを図り、チームワークを発揮ながら臨んでいます。

活動・業務内容

-

手術室看護師

手術前、手術中、手術後を通して、患者さんの安全・安心な手術を支えるための援助を行います。

手術前は、患者さんが安全に手術を受けられるよう、手術に必要な機器や手術室の準備を行います。そのために手術前に患者さんや家族の方と直接お会いして、手術室で行われる処置について説明し、手術に必要な情報収集や心配なことはないかなどのお話を伺います。

手術当日は、手術室入室後、患者さんの不安や緊張が少しでも和らぐよう、一緒に行動します。手術中は、器械出し看護師、外回り看護師として、安全かつ円滑な手術を多職種と協働して行います。

手術後は、病棟・外来看護師と連携を図りながら、手術後の経過に合わせて、患者さんの回復過程を支援します。 -

術後疼痛管理チーム

麻酔科医師、手術室看護師、薬剤師で構成されたチームで、手術後に回診を行い、主治医と情報共有を図りながら、手術後の痛みや吐き気などの対策を行っています。

手術件数

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 外科 | 605 | 531 | 555 | 524 | 506 |

| 血管呼吸器外科 | 143 | 86 | 68 | 79 | 92 |

| 産婦人科 | 99 | 57 | 102 | 116 | 136 |

| 整形外科 | 437 | 336 | 327 | 394 | 337 |

| 耳鼻咽喉科 | 406 | 215 | 228 | 228 | 265 |

| 眼科 | 237 | 159 | 100 | 81 | 164 |

| 歯科口腔外科 | 79 | 62 | 63 | 59 | 65 |

| 泌尿器科 | 210 | 160 | 154 | 265 | 302 |

| 皮膚科 | 43 | 46 | 43 | 23 | 32 |

人工透析室

ただいま準備中です。今しばらくお待ちください。

内視鏡室

特色・特徴

内視鏡室では、消化器内視鏡検査・治療、呼吸器気管支内視鏡検査を行っています。

専門医が疾患や自覚症状に合わせて、また健康診断でペプシノーゲン陽性や胃バリウム検査で異常が認められた方、便潜血陽性の方などの2次検診としての内視鏡検査も行っています。

内視鏡室では医師の他に、消化器内視鏡技師の専門資格を持つ看護師を含めたスタッフで検査・治療の介助、看護にあたっており、患者さまの安全・安楽を第一に考え、安心して検査・治療が受けられるよう努めています。はじめて検査に来られた患者さまでも安心して検査が受けられるよう、常に笑顔とわかりやすい説明を心がけています。

活動・業務内容について

・食道・胃・十二指腸内視鏡検査

経口内視鏡が苦手な方や初めて内視鏡検査を受けるので不安な方は、苦痛を最小限に出来るように鎮静剤を使用し検査することもできます。(鎮静剤を使用した場合は、検査後外来処置室にて十分に休んでいただきます。当日自動車・バイク・自転車の運転はできません。)また、細径スコープを使用した経鼻内視鏡による検査を行う事もできます。内視鏡検査を受ける方は、前もって外来を受診し医師と検査の方法を相談して検査予約をしていただきます。

・大腸内視鏡検査

はじめて大腸内視鏡検査を受けるので不安な方や、以前の検査で苦痛があった方は、苦痛を最小限に出来るように鎮静剤を使用して検査することもできます。内視鏡検査を受ける方は、前もって外来を受診し医師と検査の方法を相談して検査予約をしていただきます。(鎮静剤を使用した場合は、検査後外来処置室にて十分に休んでいただきます。当日自動車・バイク・自転車の運転はできません。)

大腸内視鏡検査は、前処置のための下剤を受け取る必要があります。検査前日は、検査食を食べていただくことがあります。検査当日は朝から下剤(約2リットルの液体)を自宅で飲んでいただくようになります。検査時間は約20分前後ですが、ポリープなどの病気がある場合には、生検(組織の一部を採取して調べる。)やポリペクトミー(ポリープを切除する。)を行うため時間がかかることがあります。

薬剤科

放射線室

特徴・特色

放射線室は、診療放射線技師と検査をサポートする事務スタッフが、19の診療科から依頼される様々な画像検査の依頼に対応しています。患者さんの病態をより正確に画像診断できるように支援するため、CT、MRI、SPECT-CT、血管造影装置など数多くの画像診断装置を取り揃えています。画像診断装置の開発と発展は目覚ましいものがあり、最新の装置もあっという間に時代遅れとなってしまいます。常に最新医療に対応可能な高度医療機器が稼働できるように計画的な医療機器の更新に努め画像診断に貢献してきました。また、病気の早期発見・正確な診断・被ばく線量低減など患者さんにとり最適な検査条件が提供できるように、常に最新の検査技術と患者さんに寄り添うサポートについて教育、研修を行ない、多岐にわたる検査に対応しています。

X線検査装置

島津製作所 UD150L-30E RAD speed 1台島津製作所 UD150L-40 RAD speed 2台

島津製作所 UD150L-30E RAD speed 1台島津製作所 UD150L-40 RAD speed 2台

胸部 X線画像

胸部 X線画像

手部 X線画像

手部 X線画像

回診用Ⅹ線撮影装置

新型コロナウイルス感染症病床にいる患者さんやX線検査室に移動できない患者さんのために、病床でX線撮影を行うための装置です。

島津製作所 MobileDaRt Evolution MX8 Version 1台

島津製作所 MobileDaRt Evolution MX8 Version 1台

シーメンス MOBILETT XP ECO 2台

シーメンス MOBILETT XP ECO 2台

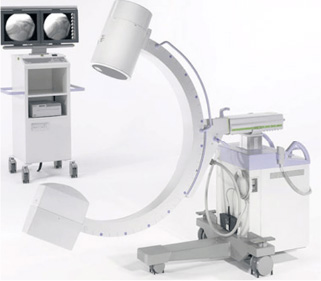

移動式透視装置

主に手術室において、患部の位置や状態をリアルタイムで把握するために用いられる装置です。

島津製作所 OPESCOPE ACTENO

島津製作所 OPESCOPE ACTENO

シーメンス SIREMOBILE Compact LX

シーメンス SIREMOBILE Compact LX

術中透視 腎臓造影画像

術中透視 腎臓造影画像

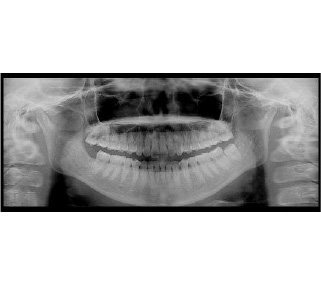

デンタルパノラマ装置

顔の周囲を回りながら、歯や顎のX線撮影を行う装置です。

断層可変テクノロジーにより、撮影完了後も患者さんの歯列や形状に合わせた画像を再構築することが可能です。

YOSHIDA X-ERA SMART 2D + Dental Mapping

YOSHIDA X-ERA SMART 2D + Dental Mapping

デンタルパノラマ画像

デンタルパノラマ画像

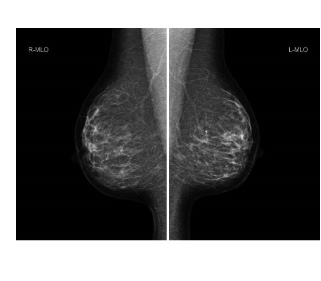

マンモグラフィー撮影装置

乳房専用のX線撮影装置です。乳房を圧迫板で圧迫し、薄く伸ばした状態で撮影を行います。

シーメンス MAMMOMAT Inspiration

シーメンス MAMMOMAT Inspiration

マンモグラフィー MLO画像

マンモグラフィー MLO画像

多目的TV装置・内視鏡TV装置

消化管検査、内視鏡手技、嚥下撮影などに限らず、泌尿器や整形領域など様々な検査、治療に用いられる装置です。

島津製作所 SONIALVISION G4

島津製作所 SONIALVISION G4

島津製作所 FLEXAVISION F3

島津製作所 FLEXAVISION F3

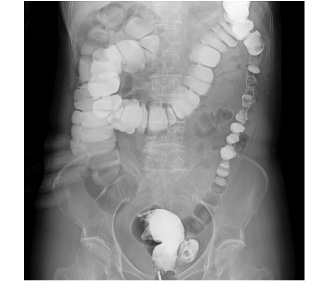

大腸ガストロ造影画像

大腸ガストロ造影画像

血管造影装置

心臓カテーテルや、下肢動脈に加え、腹部領域の血管造影検査、治療を行う装置です。

シーメンス Artis zee floor

シーメンス Artis zee floor

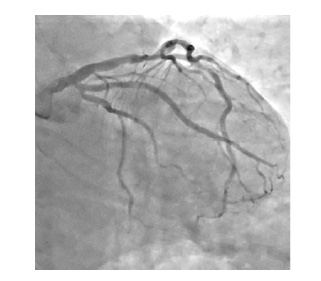

左冠動脈造影画像

左冠動脈造影画像

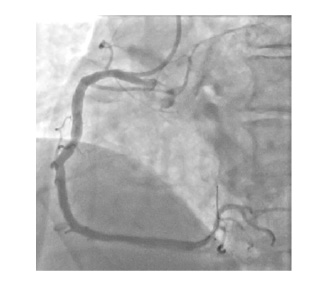

右冠動脈造影画像

右冠動脈造影画像

骨密度撮影装置

HOLOGIC Discavery Ci

HOLOGIC Discavery Ci

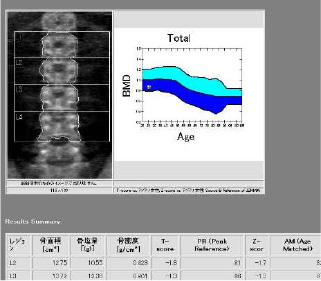

腰椎 骨密度解析

腰椎 骨密度解析

左股関節 骨密度解析

左股関節 骨密度解析

CT装置

フィリップス iCT DS 256 Slice

フィリップス iCT DS 256 Slice

フィリップス Incisive CT 64 Slice

フィリップス Incisive CT 64 Slice

核医学検査装置

GEヘルスケア Discovery NM/CT670 Q.Sute Pro

GEヘルスケア Discovery NM/CT670 Q.Sute Pro

MRI装置

フィリップス Ingenia 3.0T

フィリップス Ingenia 3.0T

実績

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |

|---|---|---|---|

| CT検査 | 10040 | 9374 | 9331 |

| (心臓) | (333) | (233) | (180) |

| (大血管) | (242) | (235) | (269) |

| (側頭骨) | (438) | (328) | (382) |

| MRI検査 | 2269 | 1789 | 2042 |

| (心臓) | (31) | (26) | (62) |

| (顎関節) | (212) | (159) | (208) |

| 核医学検査 | 781 | 571 | 599 |

| (心臓) | (270) | (190) | (248) |

| (骨) | (427) | (317) | (281) |

| 血管造影 | 358 | 223 | 324 |

| (心臓) | (205) | (111) | (180) |

| 骨密度検査 | 854 | 692 | 779 |

| 多目的線TV検査 | 1180 | 803 | 853 |

| (トモシンセス) | (335) | (128) | (141) |

| 内視鏡TV検査 | 248 | 274 | 256 |

| 一般撮影(レントゲン検査) | 32927 | 26237 | 24547 |

| (骨部) | (8033) | (5018) | (4728) |

| ポータブル撮影 | 3448 | 3630 | 3176 |

| オペ室ポータブル撮影 | 680 | 554 | 540 |

| オペ室C ARM透視 | 347 | 276 | 267 |

| デジタルパノラマ検査 | 1339 | 1115 | 1142 |

| マンモグラフィ検査 | 277 | 229 | 252 |

診療用放射線の安全利用のための取組(JR札幌病院)

JR札幌病院では、医療放射線安全管理責任者が医療放射線安全管理委員会を設置し、国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告であるPublication103およびPublication105に基づき放射線防護の適正化を図っています。

また、放射線検査を依頼する医師及び歯科医師を含む放射線診療に関連する業務に従事する者は、診療放射線の安全利用のための研修をうけています。

線量管理及び線量記録の対象となる放射線診療機器は、関係学会の策定したガイドラインおよび診断参考レベルを活用して線量を評価し、診療目的や画質等に十分に考慮した上で、最適化を定期的に行っております。

放射線診療を受ける患者さんに対する実施前の説明は、主治医より当該検査・治療により患者さんの想定される被ばくによる、リスク・ベネフィットを考慮した当該放射線診療の必要性(正当化)の説明がなされます。

当該検査の医療被ばく低減に関する取り組み(最適化)については放射線室へお問合せ下さい

臨床検査室

特徴・特色

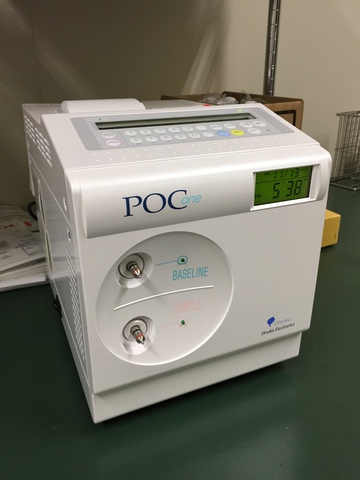

JR札幌病院臨床検査室は、現在16名の臨床検査技師で業務をおこなっています。患者さんから採取された検体の測定を行う検体検査部門、心電図や超音波検査など患者さんの身体を直接検査し、情報を得る生理検査部門から構成され、臨床検査の担い手として、適切な検査情報の提供と管理を理念に業務に従事しています。

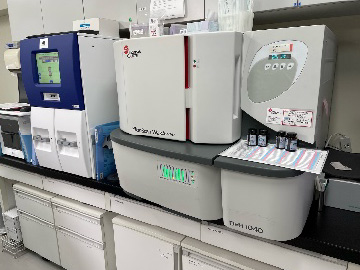

検体検査部門

検体検査部門は、人体から得られた臨床検体について、成分分析や微生物の有無等の検査をおこない病気の診断やより良い治療のために各種検査をしています。

血液検査、生化学検査、免疫血清検査、一般検査、輸血検査、細菌検査、病理検査に分けられ、検査ごとに生体情報を収集・解析し患者さんの状態を調べる検査のことです。

全てのセクションで正確かつ迅速な結果報告に努めています。

血液検査

赤血球、白血球、血小板、ヘモグロビン量を測り貧血の程度や、血液疾患の有無などを検査します。 また、血液がきちんと固まり、正常に止血する機能があるかなどを調べる凝固検査などがあります。

検査項目は白血球(WBC)、赤血球(RBC)、ヘモグロビン(Hb)、ヘマトクリット(Ht)、血小板、網状赤血球などや、PT、APTT、TT、フィブリノーゲン、DD、FDP、ATⅢがあります。

生化学検査

肝機能、脂質代謝、腎機能、膵機能など各臓器の状態を血液や尿、各種体液から調べます。

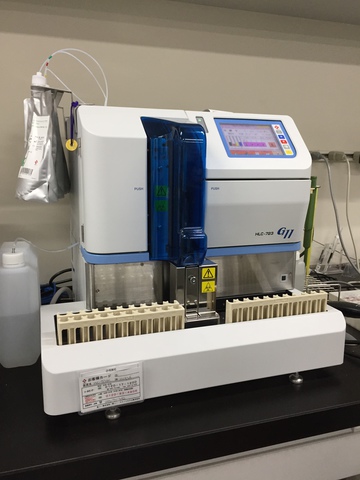

検査項目は電解質(カリウム、クロール、ナトリウム)や酵素(AST、ALT、ALP、γ‐GTPなど)、脂質(TG、T-cho、HDL、LDL)、血糖値とヘモグロビンA1cなどがあります。

免疫血清検査

ウィルスによる感染症の検査や腫瘍マーカー、ホルモンやアレルギーなどの検査をしています。

検査項目はB型肝炎、C型肝炎、HIV、各腫瘍マーカー・ホルモン(甲状腺、血中アルドステロンなど)、RAST、BNP、ウィルス量検査などがあります。

一般検査

尿中の蛋白や糖、潜血などの有無や、便潜血、各種穿刺液などの検査をします。

検査項目は尿定性(白血球、ウロビリノーゲン、蛋白質、pH、潜血、比重、ケトン体、ビリルビン、ブドウ糖)、尿中沈渣物(赤血球、白血球、扁平上皮細胞、尿路上皮細胞、尿細管上皮細胞、細菌など)、 便潜血、寄生虫、各種穿刺液検査、尿素呼気試験などがあります。

輸血検査

輸血副作用を減らして、安全な輸血をおこなうための検査です。

検査項目は血液型、不規則抗体スクリーニング、交差適合試験などがあります。

細菌検査

感染症が疑われる場合に喀痰や体液、血液を培養し原因となる菌がいるかを調べる検査です。また、抗生剤の効き目も菌によって違いがあるので、検出された菌ごとに、どの抗生剤が効くのか検査します。認定技師がおり、院内感染対策委員会の一員としても活躍しています。

病理検査

様々な臓器やその一部から疾患の確定診断である病理診断をおこないます。病理組織診断と細胞診の二つからなり、病変部の組織・細胞を種々の手法を用いた形態観察によって分析することにより、迅速かつ正確な診断として報告します。従来行われてきた詳細な形態観察に加え、免疫組織化学をはじめとするこれら補助診断法を積極的に取り入れた検査をおこなっています。病理および細胞診の専門医1名と細胞検査士2名が在籍しています。

病理組織診、細胞診、術中迅速組織診、術中迅速細胞診、病理解剖などがあります。

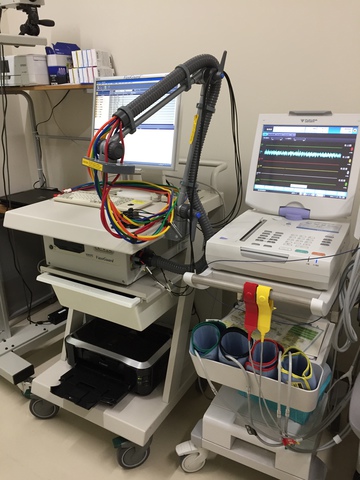

生理検査部門

生理検査室は、病気の診断やより良い治療のため各種検査をおこなっている部門です。

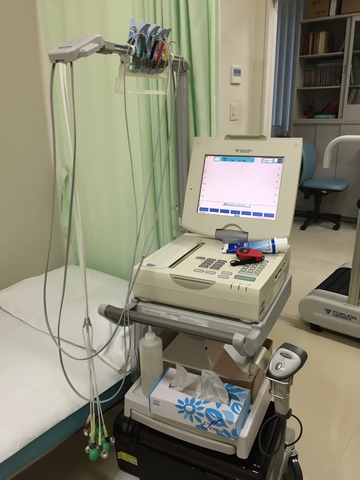

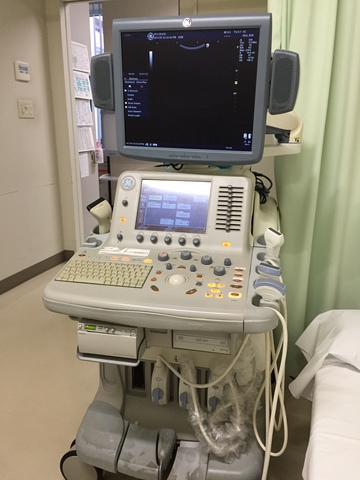

心電図・エコーなどの医療機器を用いて、身体の構造や機能に関する生体情報を収集・解析し、患者さんの状態を調べる検査をしています。

- 主な検査は、心電図をはじめとした循環器検査、身体の構造・状態を把握する各種超音波(エコー)検査、呼吸機能検査、脳波などをおこなっています。

- どんな検査をするのだろう?など不安に思うところだと思います。検査に従事するスタッフは患者さんの検査についての疑問・不安に寄り添い、いつも笑顔で従事するように心がけています。

- 検査について疑問・不安などありましたらお気軽にお尋ねください。

実績

検査件数

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |

|---|---|---|---|

| 一 般 | 46,897 | 41,452 | 45,246 |

| 血液 | 124,417 | 116,464 | 117,623 |

| 輸血 | 7,129 | 7,231 | 7,628 |

| 生化学 | 1,099,806 | 960,194 | 985,883 |

| 免疫血清 | 96,837 | 84,277 | 85,841 |

| P C R(コロナを除く) | 1,522 | 1,266 | 1,351 |

| 細 菌 | 10,534 | 7,824 | 11,682 |

| 病 理 | 12,961 | 10,093 | 11,354 |

| 生 理 | 24,885 | 17,503 | 16,845 |

| 心臓エコー | 2,129 | 1,801 | 1,991 |

| 腹部エコー | 1,530 | 1,243 | 1,197 |

| 体表エコー | 810 | 710 | 787 |

| 血管エコー | 742 | 557 | 494 |

| 計 | 1,424,988 | 1,246,304 | 1,283,453 |

臨床工学室

特徴・特色

臨床工学室は、2022年4月現在10名の臨床工学技士が在籍しており日々様々な業務を行っております。

臨床工学技士の業務は、今や医療に不可欠な医療機器の管理と操作が主となりそれらを中心にしながら様々な臨床業務にも従事しております。

透析室

透析室はベッド20床(個室1床含)で月曜日から土曜日まで連日2クール制となっております。

透析液の水質管理にも力を入れており、全台オンラインHDF対応可能です。

患者監視装置の定期メンテナンスなどを含む機器管理や、穿刺・返血・患者観察なども実施しております。

超音波画像診断装置を導入し、臨床工学技士によるシャント管理も始めました。

透析室で透析が実施できない場合は、個人用RO装置と個人用患者監視装置を用いてHCUや病棟などで透析を実施しております。

透析室では維持透析以外に血漿交換、LDL吸着、ビリルビン吸着、血球成分除去療法、腹水濾過濃縮再静注療法なども実施しております。

手術室

手術室は5部屋あり、麻酔器や手術台、無影灯などの始業前点検はもとより、消化器外科、血管・呼吸器外科、泌尿器科、婦人科、整形外科などの手術で内視鏡装置を使用する手術に対し内視鏡装置管理から準備や接続、映像管理などを行っております。

各科手術患者にペースメーカをはじめ各種植込み型デバイスが使用されている場合は、必要に応じて医師と協力し臨床工学技士が対応しております。

眼科の硝子体手術装置使用時には、装置の操作にも携わっております。

2016年より消化器外科で仙骨刺激装置の植込みが開始され、医師や看護師と共に手術に立ち会い、使用材料の管理や試験刺激装置の操作、本体植込み時の立会いなども行っております。

2022年3月より消化器外科でロボット手術が開始され、装置や消耗品の管理、手術時の操作、立会を開始いたしました。

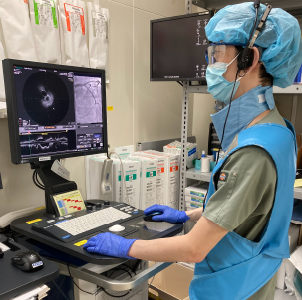

血管造影室

心臓カテーテル検査・治療や末梢動脈疾患のカテーテル治療や経皮的シャント拡張術、ペースメーカの植込み、肝動脈塞栓術など血管造影室を使用した検査や治療の際に立ち会っております。

IVUSやOCTの操作、補助循環装置の操作・管理、材料・コスト管理などを行っております。

心臓カテーテル検査・治療には2名体制で行っており、1名は清潔野で医師へ材料の手渡しやセッティングなど実施しております。

HCU

HCUで管理される人工呼吸器装着患者に対し離脱プロトコールを用いて毎日多職種によるカンファレンスを実施。

自発覚醒トライアルや自発呼吸トライアル、人工呼吸器離脱時に臨床工学技士も全症例参加しております。

急性腎障害による持続緩徐式血液濾過透析や敗血症によるエンドトキシン吸着など特殊血液浄化実施時にも対応しております。

VA-ECMO施行時は、24時間体制で対応しております。

人工呼吸器及び補助循環装置装着患者の他院転院時は、医師とともに臨床工学技士も救急車へ同乗し搬送をサポートしております。

外来

ペースメーカ外来(毎週水曜日午前)、仙骨刺激装置外来フローアップ(外来受診時)を臨床工学技士で行っております。

2021年11月よりペースメーカ遠隔モニタリングを導入し、患者さんの利便性と安全管理強化に取り組んでおります。

機器管理

管理機器は2021年度末で2000台を超え、簡易点検を含む年間点検件数は約28000と年々増加しております。

院内安全管理委員会とも協力しながら看護師をはじめ使用者への学習会開催は年間70件を超え、延べ600人の参加となっております。

更に、臨床工学室から院内に向け、毎月CE NEWSとして様々な情報を届け、情報の共有を図っております。

院内の様々な分野に関わりながら、365日24時間いつでも必要な技術を提供できるようオンコール体制で対応しております。

取得資格

| 透析技術認定士 | 4名 |

|---|---|

| 3学会合同呼吸療法認定士 | 4名 |

| 心臓カテーテル技師 | 2名 |

| 第2種ME技術実力検定 | 8名 |

| 第二種陸上特殊無線技士 | 1名 |

業務集計

各種件数推移(年度)

| 2019 | 2020 | 2021 | ||

|---|---|---|---|---|

| 血液浄化 | 維持透析 | 8041 | 7524 | 7266 |

| 特殊血液浄化 | 49 | 60 | 53 | |

| 手術室 | 立会 | 737 | 603 | 631 |

| 血管造影室 | 清潔野 | 165 | 107 | 164 |

| 外回り | 424 | 221 | 328 | |

| 呼吸関連 | 挿管 | 28 | 28 | 17 |

| 非挿管(NHF含) | 64 | 27 | 42 | |

| 外来 | ペースメーカ | 402 | 357 | 357 |

| 仙骨刺激装置 | 148 | 122 | 109 | |

| 機器管理 | 定期点検 | 534 | 696 | 674 |

| 簡易点検 | 24632 | 27328 | 28661 | |

| 学習会 | 45 | 47 | 70 |

栄養管理室

お食事

- アレルギー食品のある方はお申し出下さい。

- 食中毒の原因や治療の妨げになる場合もありますので食品の持込は主治医または看護師にご相談ください。

- 食事に制限のない常食の方には週1回の選択メニューをご用意しております。

- お食事の負担金額は1食490円(標準額)です。

栄養管理室 概要

現在、管理栄養士4名が在籍しています。入院患者さんに対しそれぞれの病態にあわせた適正な栄養量、バランスのとれた食事の提供により栄養面からサポートしています。

また、外来患者さんに対してはご家庭でも病状や生活に合わせた食事ができるよう、医師からの依頼のもと栄養食事指導を行い、栄養サポートを行っております。

お食事について

皆さまに“おいしい”と言っていただけるよう、道産米をはじめとした地産地消に取り組み旬の食材を使用した家庭的な料理を、熟練した技術を持った調理師が、毎朝かつお節と昆布でだしを取り、真心こめてできたての食事を提供しています。

食事時間

| 朝 食 | 8:00 |

|---|---|

| 昼 食 | 12:00 |

| 夕 食 | 18:00 |

適温での食事の提供について

温冷配膳車を使用し、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく、適温でお召しあがりいただけるよう配慮しています。

セレクトメニュー・行事食・ご当地駅弁メニュー

毎週金曜日の夕食時、一般食を召し上がっている患者さんにA・Bメニューお好きな方をお選びいただけます。(選択食メニュー)

また、月に1~2回程度、歳時に合わせて季節の食材を使用した行事食も提供しています。

普段の食事メニュー

セレクトメニュー

A

A B

B A

A B

B行事食

ひな祭り

ひな祭り 春分の日

春分の日 北海道神宮祭

北海道神宮祭 七夕

七夕 土用の丑の日

土用の丑の日 十五夜

十五夜 鉄道の日

鉄道の日 スポーツの日

スポーツの日 開院記念日

開院記念日 勤労感謝の日

勤労感謝の日 クリスマス12月24日

クリスマス12月24日 おせち 12月31日夕食

おせち 12月31日夕食 お正月元旦 朝食

お正月元旦 朝食 お正月三が日夕食

お正月三が日夕食 お正月三が日夕食

お正月三が日夕食栄養指導

平日(月~金、祝日をのぞく)の9:30~11:30、13:00~16:30で個人栄養指導を行っています。栄養指導は医師の指示が必要です。ご希望の方はまず主治医へご相談ください。

入院患者さんの栄養管理

病棟カンファレンスや摂食嚥下障害対策チーム、褥瘡対策チーム、認知症対策チームに参加し、医師・看護師・その他多職種と連携をとり、患者様の栄養管理を行っています。

NST(栄養サポートチーム)活動

主治医が、「多職種による栄養治療が必要である」と判断した場合に介入しています。 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、検査技師、理学療法士、管理栄養士で構成し、 患者さんの状態に合わせた栄養改善の提案を行っています。

糖尿病透析予防指導管理料

外来に通院する糖尿病腎症第2期以上の患者さん(透析療法を行っている方を除く)を対象に、透析への進展予防を目的に、医師、看護師、管理栄養士等がチームを編成して取り組んでいます。

認定・所有資格

- 糖尿病療養指導士:3名

- 病態栄養専門管理栄養士:3名

- 公認心理師:1名

- NST専門療法士:2名

- がん病態栄養専門管理栄養士:1名

リハビリテーション室

診療内容の概要

リハビリテーション診療内容の概要

リハビリテーション室は、本館棟1階東南角にあり、2面に窓を設けた明るい訓練室です。整形外科疾患術後の患者さん、慢性閉塞性呼吸器疾患等の呼吸器障害の患者さん、虚血性心疾患や慢性心不全等の循環器疾患の患者さん、がん患者さんを主な治療対象としています。また、耳鼻咽喉科や歯科口腔外科と連携して、言語聴覚士による嚥下機能訓練なども実施しています。治療に関しては、各疾患別に専門のスタッフが担当致します。

各科からオーダーされた患者さんに対して早期からリハビリテーションを提供しており、リハビリテーションご利用に際しては医師の診察を受ける必要があります。

スタッフ一同、患者さんの機能の改善、生活の質の向上につとめています。

リハビリテーション受診の流れ

リハビリテーションを受診するためには、疾患に該当する科で医師の診察を受け、リハビリテーション処方を受けることが必要です。各科の主治医にご相談ください。

施設基準

- 脳血管疾患等リハビリテーションⅡ

- 運動器リハビリテーションⅠ

- 呼吸器リハビリテーションⅠ

- 心大血管リハビリテーションⅠ

- 廃用症候群のリハビリテーションⅡ

- がん患者リハビリテーション

当科の特色・特徴

リハビリテーションの特色・特徴

- 外来診療・入院診療を行っております。(完全予約制です。)

- 急性期医療に対応した、早期リハビリテーションを中心に行っています。

- 各科からのダイレクトオーダー制です。

- 呼吸療法認定士、心臓リハビリテーション指導士、心不全療養指導士、認定理学療法士、など専門知識を有したスタッフが多く在籍しています。

施設紹介

リハビリテーション室室内

リハビリテーション室室内東南に面し、2面に窓を配置した明るい室内です。

心臓リハビリテーションスペース

心臓リハビリテーションスペース

浴室ユニット

浴室ユニット日常生活動作のシミュレーション、家屋改造(手すりなど)の設置位置の計測を行います。

事務部

総務グループ

病院を円滑に運営するためには、人、もの(施設・設備・機器・物品・制服等)、資金、情報といった経営資源を適切に管理し、効果的に活用する必要があります。総務Gでは、かかる目的を達成するため、社員の人事・労務管理(勤怠、給与、社会保険、免許・資格、福利厚生等)から施設・設備等の管理に至るまで、病院を継続的・安定的に運営し、多岐に亘る職種の勤務環境を整備するための幅広い業務を行っております。

業務内容

- 社員の勤怠、給与、社会保険、免許・資格、福利厚生等の管理、及び照会への対応

- 社員の安全・衛生管理業務

- 施設(病院建屋及び駐車場)、設備、機器、物品、制服等の維持、管理

- 資材、物品の調達、保管、管理、廃棄

- 予算管理、収支管理、経理業務

- 法令に基づく許認可の申請

- 各種契約(委託契約、保険契約等)の管理

- 患者(ご家族)様から寄せられたご意見へのご回答、及び対応

- 外部からのお問い合わせへの対応

医事グループ

「医事」とは「医療事務」の略語で、医療事務業務全般を行っている部署が医事グループです。医療事務業務は、外来に関する業務と、入院に関する業務に大別されますが、どちらも厚生労働大臣により定められた施設基準、医療の「公定価格」である診療報酬点数、及び診療報酬点数に基づく診療報酬の算定、請求業務を理解している必要があります。医事Gでは、医療保険制度や医療関連法令に基づき、患者様に安心・安全な医療をご提供するため、尽力しております。

業務内容

- 外来、入院患者さんの診療費の計算及び請求

- 外来、入院患者さんの一部負担金の窓口徴収

- 医事システムの運用、及び管理

- 診療報酬明細書(レセプト)の作成

- レセプト審査後の査定・返戻の分析、及び再審査の請求

- 各健康保険者、労災保険、及び損害保険会社への請求

- 未収金の管理、及び督促

- 受付における患者さん対応

- 施設基準の管理

- 診断書、処方箋、紹介状の作成補助、及び電子カルテへの入力代行等、医師の事務作業の補助

企画グループ

近年、病院経営を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。また、診療報酬は2年に一度改定されるため、我が国の医療政策の動向から目を離すことはできません。企画グループは、当院の理念の実現及び基本方針の徹底を図るため、短期~中長期の経営計画を立案し、経営計画に沿った院内各部門における事業(業務)の支援、経営計画の進捗管理、病院経営の円滑な推進、経営(業務)改善策の立案及び実行等を行っています。

業務内容

- 当院における(短期~中長期の)経営計画の立案、及び進捗の管理

- 経営計画に沿った院内各部署の事業(業務)の支援、及び関係部署との連絡・調整

- 経営計画策定のための情報の収集、調査、及び分析

- 病院経営指標に関する各種データの収集・分析、及び経営連絡会議における報告

- 病院施設、設備、及び医療機器等の整備

- 医療情報システムのホームページ運用、及び管理

- 病院経営に関する事項について、本社病院所管部署との調整、及び折衝

- 上記の他、当院の病院経営に関する事項

- 治験事業の実施、管理